王阳元:一片赤诚育桃李

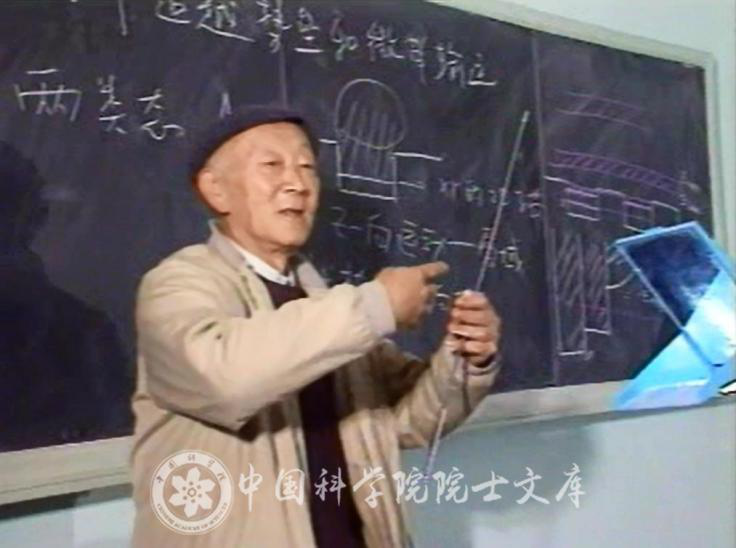

黄昆在半导体所给研究生讲课

(图片来源:中国科学院院士文库)

黄昆先生是我师从、学习并共事时间最长的一位恩师,他对我的教诲深刻地影响了我一生的治学、做人以及对年轻一代学术接班人的培养。

1952年,为响应新中国成立的号召,黄昆先生放弃英、法等国优厚的科学研究环境和待遇,毅然与夫人李爱扶一起回国,入职北京大学物理系,投身于教育事业。当时,黄先生已在固体物理学研究方面取得了一系列突破性成就,被国际上称为“黄散射”和“黄方程”等,享誉学术界。1950年,黄昆与里斯(夫人李爱扶)合作,首先提出了多声子的辐射和无辐射跃迁的理论,被称为“黄-里斯理论”;他与诺贝尔奖获得者玻恩合著的《晶格动力学》一书,至今仍是固体物理学领域的权威性经典著作。

黄昆先生回国后,在教书育人上几十年的成就,可与他在固体物理学术研究上的成就相媲美,犹如耸立的两座高峰,高山仰止。

1953年,我以第一志愿考入北京大学物理系,第一次听课就是黄昆先生讲的大学基础课——普通物理。这一次讲课也是黄昆先生回国第一次讲大课,听课学生有200多人。他讲物理,图像清晰、逻辑缜密、语言严谨而略带幽默风趣,犹如行云流水,每次听他讲课实在是一种享受,所以我们这些学生总是早早地去占据有利的位置,座无虚席。

后来我与黄昆先生熟悉以后,他告诉我:“给你们讲课,讲1.5小时,我要备10小时以上的课。”当时没有适定的教科书,我们听课全靠他讲授,我们上课记笔记,复习也是看笔记。十分可惜的是,在1958年,我毕业后下乡劳动锻炼时,将所有行李、书籍和这些珍贵笔记都装在一个纸箱子中,储存于红三楼屋顶阁楼中,被小偷偷走了。

1955年,黄昆先生当选为中国科学院第一批学部委员。1956年,周恩来总理亲自主持制定十二年科学规划,半导体被列为急需突破的五大重点(半导体、核物理、计算机、自动化和电子学)之一,而首先要解决的是“人才”问题,为此高等教育部决定将南京大学、复旦大学、厦门大学、吉林大学和北京大学的高年级学生、研究生、教师和实验室装备全部集中到北京大学,五校联合成立了半导体专业。分别由黄昆先生和谢希德先生任正、副主任。

半导体专业1956年、1957年连续2年培养了200多名毕业生,同时清华大学派出了8名旁听学生,南开大学也有部分学生参加。我们又有幸聆听黄昆先生和谢希德先生联合主讲的半导体物理和黄昆先生讲授的固体物理等课程。在此基础上,以北大班为基础,吸收了其他学校的部分学生参加,成为五年制毕业的班级,又聆听了谢希德先生主讲的半导体理论等课程。这些毕业生后来大多数成为中国发展半导体和集成电路事业的骨干和学术带头人。半导体班被称为中国培养半导体人才的“黄埔军校”。我有幸成为其中的一员。

要有清晰的物理图像

黄昆先生教导我们说:“学习、研究物理问题,首先要对研究的问题有一个清晰的物理图像,而不是一拿到问题就匆匆去计算”。他又教育我们:“要有清晰的物理图像,首先要掌握其基础概念与本质。而要做到这一点,除了听课之外,要多讨论多争论甚至辩论,直至真正掌握与理解。”我记得在学习半导体物理课程时,为了理解“电子”与“空穴”,在课后、餐余同学之间经常争论不休,久无统一,但一旦达到了理解时,就相视一笑,各自散之。

“要有清晰的物理图像”,我后来体会是:要掌握所研究的问题在物理学上的特征。这对我后来治学和指导研究生都有指导意义。例如,研究多晶硅薄膜物理就要抓住“晶粒间界”这一特征;研究SOI/CMOS低功耗新型器件和电路,就要抓住“Silicon on Insulator”,即有一绝缘层衬底这一特征。

学习知识要与自己驾驭知识的能力相匹配

1958年,我毕业留校,在黄昆先生任主任的半导体教研室工作,他给我的研究方向是“器件物理”。他当时跟我讲,要系统地读几本书,由此我读了国际上最重要的有关半导体器件的书,并向他汇报,他又告诫我:“书也不是读得越多越好,学问也不是做的越深越好,而要与自己的驾驭能力相适应。”1990年11月,他题词写到:“学习知识不是越多越好越深越好,而是应当与自己驾驭知识的能力相匹配。”这一哲理,十分重要。我体会黄昆先生强调的重在驾驭,就是要掌握好客观规律,提高自觉性,发挥主观能动性,过之则犹不及。这对做学问、搞研究有指导意义。我们常常说要能在学习传承基础上创新,世界上的书如浩瀚,学问研究永无止境,如不能在前人基础上创造新的知识奉献给人类、祖国和人民,那一生岂不是就只是一个书虫子而已。

这一哲理不仅对做学问、搞研究有指导意义,对从事产业也一样有指导意义。一个企业发展多快多大,都要与自己的能力相匹配。否则或被拖累,或得不到发展。

物穷其理,宏微交替

“物穷其理,宏微交替”,黄昆先生的这8个字不仅对物理学的研究者,对所有从事科学研究的人员而言都是重要哲理。

前面4个字“物穷其理”是研究的目标。不能含糊其事,也不能半途而废,必须彻底搞明白所研究的问题,即穷其理。后4个字则是研究方法,物理学宏观上有宏观的规律,微观上则有微观的规律,但有时,为弄清问题,发展新的交叉学科,必要时就要宏、微交替,或者结合着加以研究。这对我们研究集成电路,更有现实指导意义。集

成电路科学技术和产业正从摩尔时代向后摩尔时代转变。

1986年,黄昆应邀在联邦德国马普学会固体物理所作学术报告

(图片来源:中国科学院院士文库)

科学技术的发展未有穷尽,科研人员的奋斗也永不言止。摩尔定律其实只能认为是“摩尔规律”,只在一定时期内起着指导作用。微电子向纳电子的发展有3个基本特点:其一,自上而下的“Scaling down”和自下而上的“Bottom up”,二者交汇点很可能将是产生新的信息器件的突破点;其二,微电子学和其他学科的结合不仅有与精密机械结合的微机电系统,而且还有与生物、医学、化学、电子系统等等相结合,形成微纳集成系统;其三,更多强调SIP即“System in Package”。这些方向的研究方法更应采用“宏微交替”才能“物穷其理”。

黄昆先生富有哲理的名言是一种精神力量,也是我们必须传承给年轻一代的做人、做学问的指导性原则和学术操守。

黄昆先生寄厚望于年轻人,2002年教师节,经校党委和校领导批准,北京大学微电子所改制为微纳电子研究院并成立微纳电子学系。我和韩汝琦教授一起去请他参加成立大会并担任名誉系主任。那时候他身体已不大好,但他仍然接受我们的邀请,参加了大会,此前他把“物穷其理,宏微交替”的题词给我们,我们印出来给他看时,他高兴地说:“你知道,当初为了写这8个字,我整整想了2个星期。”当他看到微纳电子学系一批年轻人时,高兴地指着他们说:“未来就靠他们了。”

黄昆先生作为一位学术大师,半导体事业的奠基人,他在科学上的突破和赤诚一片育桃李的精神以及他富有哲理的名言将被一代代地传承下去,发扬开来。他作为中华民族崛起的脊梁,将永载史册。

(节选自《科技导报》2019,37(17):22-25)