沈文庆:为核物理科学毕生付出不后悔

沈文庆在上海应用物理所与博士生留影(图片来源:中国科学院院士文库)

核物理科学如今似乎不如生物、信息、材料、微电子等领域“时髦”,大学相关专业招生也减少了。然而,回顾我为核物理奉献的一生,我毫无悔意。

科普报告:启蒙之路

初三时,众多科普报告令我耳目一新,点燃了我成为科学家的梦想。从那时起,我发奋学习,成绩突飞猛进。初中毕业后,我成功考入上海名校——复旦大学预科,这是我人生的转折点,源于那年的不懈努力。

在复旦大学预科的三年里,我满怀投身科研的志向,以居里夫人一家为榜样。凭借努力,我在各类物理、化学、数学竞赛中名列前茅。因初中基础薄弱,我下苦功做习题,甚至挑战大学题集。付出时间后,我发现许多难题都能应对,考试时反而不需复习了。之后,我进入清华大学工程物理系,并在校期间获得了数学竞赛优胜奖。

1962年入学清华,但大学仅读了三年就遭遇变故。我曾到农村参加社教运动,在塞北与农民同吃同住同劳动数月。返京后,“文革”爆发。大学期间我只修完基础课,专业知识几乎未学。幸好在高中预科养成的自学习惯,让我在动荡岁月里系统补上了专业知识,为日后研究奠定了基础。

毕业后,我在新疆部队农场待了五年,完全中断了外语和自然科学的学习。我的起点并不比别人高,精力最旺盛的时光被耽搁了。但这经历并非全然不好:它让我学会了与普通工人、农民、士兵融洽相处,锻炼了自理能力和艰苦奋斗的精神。

从零开始到国际前沿

70年代初,我回到中国科学院近代物理所。那时我在国内能独立研究,但出国后发现国内外差距巨大。国内几乎没有计算机,而国外不仅普及了计算机,甚至在研究所内部也已联网。国内外研究领域严重脱节,生活方式也截然不同。如今年轻人出国不会再有我们当初的困惑,那时超市、地铁、磁卡等陌生事物比比皆是,连打电话都得从头学起。

当时最困难的两点是计算机和与国际研究的差距。我选择沉下心来钻研:先给人当助手,认真研读他们的论文,思考研究方法,同时学习计算机操作。他们给了我六本厚厚的计算机书籍,我花了整整三个月才攻克应用难关。掌握之后,我逐步深入参与到研究中。在德国的两年间,我完成了两项不错的研究工作,成果发表在《Physics Lette》上。

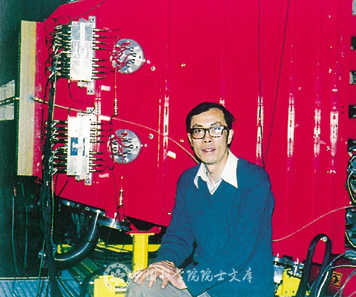

1994年,沈文庆在德国重离子研究中心参加实验

(图片来源:中国科学院院士文库)

当时德国有个大众基金会,其资金来自大众汽车公司每年1%利润的捐赠,由专家学者组成,旨在奖励本国和在德工作的杰出青年科学家。我也获得了该基金会的资助——20万马克,这在当时的中国是一笔巨资。我用这笔经费购置了当时最先进的仪器带回国内。德方半开玩笑半担忧地说:“可别成了废钢烂铁”,担心我们的技术能力无法充分利用这些设备。

回国后,我为仪器添置了部分配套设备,成功在国内完成了实验。这让我在德国的合作教授十分感动,第三年又邀请我前往。我又工作了一年,参与了他们的实验。同时,我萌生了自主创新的想法。

核物理实验规模庞大,一个实验数据常需博士生耗时两年。当时,一位德国和一位波兰研究者卡在旧的分析方法上。我认为可以另辟蹊径:随着计算机的发展,许多测量量是相互关联的。既然他们能在特定条件下观察现象,我为何不能将相似条件施加于其他关联事件?换个思路,大胆创新。最终,我用新方法取代了那两位外国研究者的分析,取得成功,研究成果发表在美国的《Physics Review》上。这让我深感为国人争了一口气。

走出低谷,前景广阔

作为一名经历了核物理蓬勃发展、陷入低谷,如今又迎来上升期的科学家,我心中百感交集。过去二十年,核科学在国内外都步入低谷,申请实验经费极其困难,许多优秀研究人员因此转行。如今核科学得以复苏,能源问题是关键因素之一。

全球核电(裂变发电)占发电总量的约16%,其中法国核电占比超70%,日本约40%,而中国目前仅占1%左右。过度依赖化石能源导致国内城市污染严重,核电的价值由此凸显。

此外,核物理应用广泛,涵盖核电、新材料、核农学、核医学及辐照领域等。据美国预测,不计核能,单是核医学等核技术领域的产值就将超过汽车工业。我在德国带过的一名博士生,精通量子分子动力学,后进入大众汽车公司。他将“量子”部分简化,运用分子动力学计算汽缸内气体分子的碰撞过程,助力减少废气污染。这证明核科学在环保领域同样大有可为。

国际核物理学科正蓬勃发展并面临重大突破,必将继续在国防、能源、医疗卫生、农业、材料及交叉学科等方面发挥关键作用。在当今充满挑战的国际环境中,中国理应在大科学领域和核技术应用中有所建树,积极参与国际竞争,提升国家地位,并为未来发展储备特殊人才和尖端技术。

我曾与国外同行畅谈核科学的未来。扫描隧道显微镜(STM)的发明极大地推动了纳米科技发展,因为它能描绘凝聚态物质的形貌。纳米技术要大规模应用,必须实现STM产业化,用工业方法制造纳米器件是大势所趋。相比庞大的核物理实验设备,若它们也能像STM一样,耗资仅数十万美元就可购置,我们便可向“飞米科学”迈进。如果10到20年内,我们能将数公里长的激光加速器缩小到可置于桌面,那便可开创一门新的学科——飞米科学。

(节选自《我的科学生涯》上海文化出版社,2011年11月)